テレワーク導入後の課題や問題点をどのように解決するか?

新型コロナウイルスの感染拡大により、テレワークを導入・実施する企業は大きく増えました。テレワーク導入後に生産性向上を実感している企業がいる一方で、導入・実施はしたもののうまく運用できていない、課題を感じている企業も一定数存在します。

この記事では、テレワーク導入後の課題やその解決法について解説します。

目次[非表示]

- 1.テレワークの導入が進み、多様な働き方の実現

- 2.テレワーク導入後の課題とは?

- 2.1.テレワークにおけるセキュリティ面

- 2.2.労務管理・人事評価

- 2.3.生産性の低下

- 2.4.情シスの負担が増加

- 3.テレワークの課題の解決方法

- 4.まとめ

テレワークの導入が進み、多様な働き方の実現

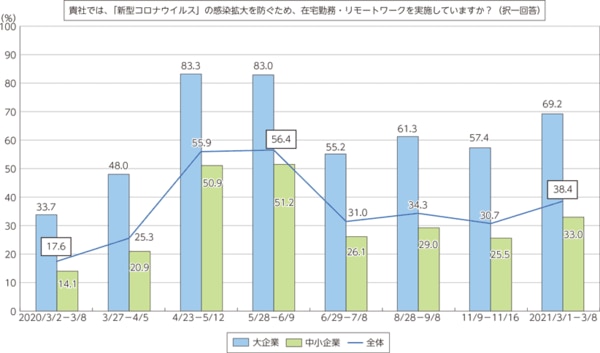

働き方改革、DXの文脈でその必要性が説かれてきたテレワークも、新型コロナウイルスの感染拡大により、導入企業も増加しました。下記は総務省による「令和3年版 情報通信白書」の国内企業のテレワーク実施率を期間ごとに表した図になります。

行政による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令の影響により、実施率に上下は生まれていますが、2020年3月が17.6%だった実施率が5〜6月には56.4%まで上昇。その後、緊急事態宣言の解除もあり、3割前後に落ち着いていますが、大企業はコロナ禍でも5割以上の実施率をキープしていることがわかります。

企業規模により差は生じていますが、テレワークの実施率はコロナ前後で増加していることがわかります。

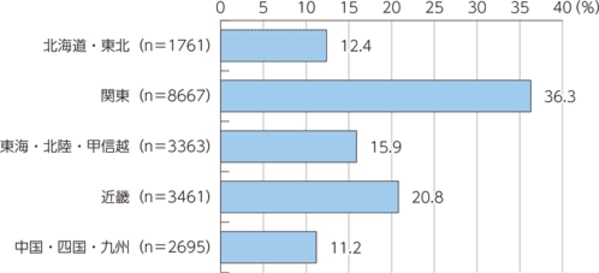

また上図は、国内の地域別のテレワーク実施率になります。人口が集中して、コロナの影響度が高かった地域ほど実施率が高いことがわかります。

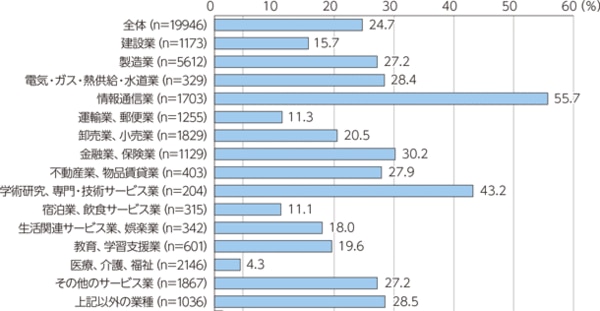

上図は、業界別のテレワーク実施率となります。情報通信業、学術研究・専門・技術サービス業が高くなっている一方で、運輸・郵便、建設、宿泊・飲食サービスは低くなっています。実施率が低い業界は、それぞれの事情により、そもそもテレワークが実施できないことが容易に想像できますので、テレワークが実施しても業務に大きな支障がない業界だけでの実施率は、全体の24.7%より高くなります。

■合わせて読みたいページ

テレワーク導入後の課題とは?

以前は、テレワークの導入前の課題やハードルを感じている企業が多かったですが、現在ではテレワークの導入は一定進み、導入後に運用面で課題を抱えている企業が増えています。代表的な課題をいくつか紹介します。

テレワークにおけるセキュリティ面

テレワークでは、在宅を中心にオフィス以外での勤務となるため、セキュリティ上のリスクが大きくなります。情報処理推進機構(IPA)が発表した「情報セキュリティ10大脅威 2021」によると、テレワークが浸透したことによって、セキュリティリスクも変化しました。

順位 |

個人 |

昨年順位 |

|---|---|---|

1位 |

スマホ決済の不正利用 |

1位 |

2位 |

フィッシングによる個人情報等の詐取 |

2位 |

3位 |

ネット上の誹謗・中傷・デマ |

7位 |

4位 |

メールやSMS等を使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求 |

5位 |

5位 |

クレジットカード情報の不正利用 |

3位 |

6位 |

インターネットバンキングの不正利用 |

4位 |

7位 |

インターネット上のサービスからの個人情報の窃取 |

10位 |

8位 |

偽警告によるインターネット詐欺 |

9位 |

9位 |

不正アプリによるスマートフォン利用者への被害 |

6位 |

10位 |

インターネット上のサービスへの不正ログイン |

8位 |

引用:情報処理推進機構IPA「情報セキュリティ 10大脅威2021」より作成

順位 |

組織 |

昨年順位 |

|---|---|---|

1位 |

ランサムウェアによる被害 |

5位 |

2位 |

標的型攻撃による機密情報の窃取 |

1位 |

3位 |

テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃 |

NEW |

4位 |

サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃 |

4位 |

5位 |

ビジネスメール詐欺による金銭被害 |

3位 |

6位 |

内部不正による情報漏えい |

2位 |

7位 |

予期せぬIT基盤の障害に伴う業務停止 |

6位 |

8位 |

インターネット上のサービスへの不正ログイン |

16位 |

9位 |

不注意による情報漏えい等の被害 |

7位 |

10位 |

脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 |

14位 |

引用:情報処理推進機構IPA「情報セキュリティ 10大脅威2021」より作成

組織上のリスクとしては、これまでランクインしていなかった「テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃」が3位に入っています。具体的にはVPNの脆弱性を狙った攻撃や、広く普及したウェブ会議システムの無料版のセキュリティリスクなどが挙げられます。

また急なテレワーク移行による環境整備が追いついていないケースで、私物のデバイスなどを使用を許可していると上図の個人のリスクが、業務上のリスクにのしかかってきます。

各従業員のリテラシーの向上、ガイドラインの策定・遵守はもちろん、最適で堅牢なセキュリティ環境を構築する必要があります。

労務管理・人事評価

コロナ禍におけるテレワーク浸透により、導入における多様な働き方の実現や生産性の向上については、一定の効果を皆さんも実感されているでしょう。一方で、テレワークにおける労務管理や人事評価面での課題も浮き彫りになってきています。特に以前からテレワーク導入をしていた、もしくは準備をしていた企業と十分な準備ができていなかった企業で顕著です。

- 部署によってテレワークができず、不公平が生まれる

- 勤怠管理が煩雑となり、実態の把握が難しい(隠れ残業時間の発生など)

- 人材育成が難しい

- コミュニケーションのスピードが落ちる

- プロジェクト、タスク管理ができない

それぞれ物理的に解決できる課題もありますので、必要なソリューションを導入することも重要ですが、同時にテレワークを前提とした社内制度やワークフローの変革が求められます。

また終日在宅で作業することによる運動不足も課題に上がっています。SDGsやESGの観点から健康経営を掲げている企業にとっては、コロナ禍での安全を守るためにテレワークに切り替えると、運動不足が発生するという悩ましい問題になりつつあります。

生産性の低下

テレワークは、仕事と育児や介護などの両立などのワークライフバランスの確保、移動時間の短縮による生産性向上、パンデミックやテロ、自然災害などから従業員を守るBCPの観点など様々な目的と利点があります。しかし、オフィス以外でもオフィスと同様に働ける環境が整備されていない限り、生産性は低下してしまいます。必要なのは、企業規模や業態、業種、企業カルチャーに合わせたツールとソリューションの導入と制度設計になります。原因や対策の詳細に関しては、下記リンクの記事をご覧ください。

関連記事:テレワークで生産性が低下する?その理由と改善策を解説

情シスの負担が増加

セキュリティリスクへの対策もありますが、情シスの負担が増加する原因として、ノートPCやスマートフォンなどのデバイス管理、ツールやソリューションの管理、それに伴う従業員へのリテラシー教育やヘルプデスク対応などが挙げられます。

従業員のデジタルリテラシーの向上や教育はDX観点からも欠かせませんが、情報システム担当が毎日のルーティン業務に忙殺されていると、テレワークやIT活用におけるPDCAのスピードが遅くなり、結果として生産性向上やセキュリティリスクの対応などが進まない可能性が出てきます。

テレワークの課題の解決方法

テレワークの効果を最大化するための解決策は多岐に渡りますが、大別すると2つに絞れます。適切なソリューションとツールの選定、導入と社内制度の見直しです。

適切なクラウドサービス、ソリューションや端末の導入

現在は、SaaS、PaaS、IaaSなど多様なクラウドサービスが世の中に溢れかえっています。会議、勤怠、契約、タスク管理、商談管理、データ共有、ビジネスチャット……ありとあらゆる業務がデジタル化されており、単一業務にフォーカスしたサービスからビジネスに必要な機能を搭載したBIツールなど実に様々です。テレワークや社内DXで成果を上げるには、自社に最適なサービスやソリューションを選ぶ必要があります。

ビジネスチャットを例に挙げても、Microsoft Teams、Slack、Chatwork、LINE WORKSなどがあり、セキュリティ、コスト、機能、使い勝手など企業ごとに選定基準は変わってくるので、自社に最適なツールを選ぶのに多角的な視点と検討が必要です。

サービスやソリューションを導入することを目的にするのではなく、どういう働き方を実現したいのか?の視点が重要です。導入すること自体は簡単です。ただし、クラウドサービスを導入することは自社の働き方をデザインすること、と捉えた方が良いでしょう。

テレワークになり、コミュニケーション量が減ったからビジネスチャットを導入するのではなく、業務でどういうコミュニケーションが、どのくらいの頻度で、必要なのか?を検討する必要があります。

同時にノートPCやタブレット、スマートフォンなどのモバイルデバイスも働き方に合わせて選定する必要があります。

社内制度やワークフローの見直し

卵が先か鶏が先か、という話にもなってしまいますが、デジタル活用を進めるにあたり、従来の社内制度も柔軟に変革していかなくては、せっかく導入したサービスやソリューションのポテンシャルを最大化できないこともあります。

勤怠管理、ワークフロー、人事評価制度、就業規則などは適宜変更が必要です。また具体例を挙げると、テレワークがつづいた結果、従業員のメンタルヘルスも問題になったとします。そのようなケースではコミュニケーションも気軽に業務以外のことを話せる環境づくりや、オンラインでのランチ、週に一度は出社日を設けるなどの対策をしている企業もあります。

このように働き方を変えていくプロセスで、便利になる一方で新たな課題は生まれてしまいます。メンタルヘルスや運動不足による肥満、隠れ残業などは代表的な例ですが、企業によって特有の課題が出てくることもあるでしょう。

従業員の満足度と生産性向上を実現するには、便利にするだけではなく社内制度も必要に応じて変えていかなくてはいけません。

まとめ

テレワークは制度を導入したり、必要最低限の環境整備を構築すればいいものではなく、常に成果をモニタリングし、改善できるポイントがあれば解決していかなくてはいけません。導入してからがスタートといっても過言ではないでしょう。

コネクシオでは、課題の整理、プランニング、最適なデバイス、ツール、ソリューションの選定・調達から、運用後のサポートまで一貫して支援するマネージドモバイルサービスを提供しています。

DX推進を進めたい、生産性に課題を感じてらっしゃる場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。