心理的安全性とは?ハイブリッドワークでも実現できる職場の作り方をご紹介

労働力人口の減少がトレンドの日本において、優秀な人材に長く活躍してもらうことは、どの企業にとっても重要な経営課題です。

その際に注目されている考え方が「心理的安全性」です。心理的安全性が高い企業ほど、従業員のエンゲージメントは高くなり、結果として生産性が向上します。逆に心理的安全性が低いと、企業は貴重な人材の流出に直面するなど、リスクが大きいと言えるでしょう。

本記事では、コロナ禍で多くの企業が採用しているハイブリッドワーク下における「心理的安全性の高め方」について解説します。

目次[非表示]

心理的安全性とは

心理的安全性とは、ハーバード大学で組織行動学を研究するエイミー・エドモンドソン(Amy C. Edmondson)教授が1999年に発表した心理学領域における考え方です。

エドモンドソン教授が発表した論文「Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams」では、心理的安全性は以下のように定義されています。

psychological safety ー a shared belief held by members of a team that the team is safe for interpersonal risk taking-and models the effects of team psychological safety and team efficacy together on learning and performance in organizational work teams.

心理的安全性とは、チームのメンバーが持つ「チームは対人関係においてリスクを取っても安全である」という共通の信念であり、チームの心理的安全性とチームの有効性が、組織のワークチームにおける学習とパフォーマンスに与える影響をモデル化したものである。

心理的安全性が注目されるきっかけとなったGoogle「プロジェクトアリストテレス」

心理的安全性の考え方が登場したのは1999年ですが、世間からの注目が高まったきっかけはGoogle社の取り組みにあります。

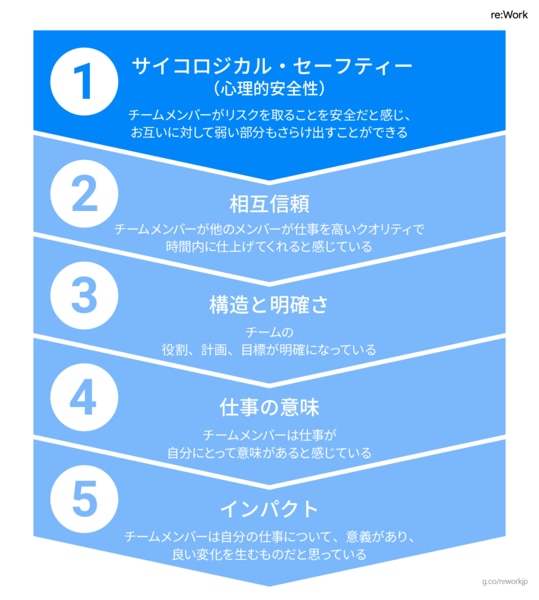

同社が2012年から約4年かけて実施した、効果的なチーム構成の条件を模索する「プロジェクトアリストテレス」において、チーム生産性を向上させる5つの要素が導き出され、そのうちの一つが心理的安全性だったのです。

- 心理的安全性(Psychological safety)

- 相互信頼(Dependability)

- 構造と明確さ(Structure & clarity)

- 仕事の意味(Meaning of work)

- インパクト(Impact of work)

心理的安全性の高いチームは、ミスをしてもそのことに対して非難されることはないと思えており、他メンバーのアイデアを積極的に活用する土台ができていたというのです。

またその結果、マネジャーからの評価は2倍になり、離職率は下がり、収益性が向上するという効果も見受けられたと発表しています。

つまり5つの要素のうち、心理的安全性の確保が他4要素の基礎になっていると言えます。

画像出典:Google re:Work『「効果的なチームとは何か」を知る』

▼合わせて読みたいページ

心理的安全性が低いことで起こること

人は、心理的安全性が低い環境に置かれるとどのようなことが起こるのでしょうか。エドモンドソン教授はTEDでのプレゼンテーションの一つで、以下の4つの不安が発生すると言っています。

- 自分が無知だと思われていることへの不安

- 自分が無能だと思われていることへの不安

- 自分がチームの邪魔をしていると思われていることへの不安

- 自分はネガティブな人間だと思われていることへの不安

たとえば自分が無知だと思われていることへの不安があると、人は業務にとって必要な質問をしなくなります。結果として認識の齟齬によるミスやトラブルが発生しやすくなるでしょう。

また自分が無能だと思われていることへの不安があると、仮にミスをした際に正確な報告や情報共有を上司やチームメンバーにしなくなるリスクがあります。結果として、ミスがさらに大きな事故に発展する可能性があるわけです。

このように、心理的安全性が低い職場ではさまざまな弊害の発生が考えられます。

心理的安全性の高い職場を構築するメリット

続いて、心理的安全性の高い職場を構築した場合のメリットについてご紹介します。それぞれ従業員・チームにとってのメリットと、企業にとってのメリットに分けて説明します。

従業員・チームにとってのメリット

心理的安全性が高まると、職場の風通しが良くなり、意見交換などのコミュニケーションが活発化します。それによって不要なストレスが減少し、業務に対する集中力も高まるでしょう。

さらに、各メンバーの業務に対する「自分ごと化」が進むので責任感も強まりますし、個人にとってのやりがいも増えるでしょう。

企業にとってのメリット

企業にとってもメリットがたくさんあります。従業員が活発に意見交換するようになるので、属人化されていた業務に関するナレッジがたまりやすくなります。

また、いろいろな人の意見を許容する文化が醸成されるので、職場におけるダイバーシティが広がり、結果としてイノベーションの創出にも貢献すると言えます。

さらに、従業員にとってはストレスの少ない風通しの良い職場環境になるので、離職率も減少し、人材のリテンションにも寄与すると言えるでしょう。

自社の心理的安全性の“現在地”を知る

ここまでの内容を見て「自社や自分のチームの心理的安全性はどうなっているのだろうか?」と感じる方も多いのではないでしょうか。

前出のエドモンドソン教授は、組織・チームの心理的安全性を確認する手法として、以下の7つの質問をメンバーに投げかけて自分自身に強く当てはまるかどうかを確認する方法を提唱しています。

- チームの中でミスをすると、たいてい非難される。

- チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える。

- チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に他者を拒絶することがある。

- チームに対してリスクのある行動をしても安全である。

- チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい。

- チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない。

- チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる。

引用:Google re:Work『「効果的なチームとは何か」を知る』

ハイブリッドワーク下で心理的安全性を高める方法

最後に、昨今で増加しているハイブリッドワーク下での心理的安全性を高める方法について解説します。5つのポイントがあります。

適切な情報開示

まずは、チームの現状について、チームリーダーやマネジャー等が適切なタイミングで共有するようにしましょう。心理的安全性を高めるために大事なことの一つは、情報の透明性です。ぜひ、SlackやLINE WORKSなどのビジネスチャットツールを積極的に活用して、メンバー全員が必要な情報へとアクセスできるように適切な情報開示を進めるようにしましょう。

定期的な1on1ミーティングの実施

1on1とは、上司と部下が30分程度の時間、1対1で行うミーティングのことです。1on1では業務のこと以外にも、プライベートなことも含めてざっくばらんに話せる環境を担保することが大切とされています。ぜひ、メンバーにとっての「なんでも言える空間」として、定期的な1on1ミーティングを実施するようにしましょう。

ポジティブなリアクションや対応の文化の醸成

チャットで何かを発言したとして、誰も何も反応しなかったとしたら、次第に発言料は減っていくことでしょう。誰かの発言に対しては、ぜひ気づいた時点で、スタンプを押したり簡単な返事をしたりするなどして、ポジティブなリアクションや対応を行う習慣を作り、会社におけるコミュニケーション文化となるよう意識しましょう。

評価方法のチェックと見直し

評価方法も、心理的安全性を高めるために重要な要素です。たとえば点数方式での評価を行う場合、ミスをしたことそのものを減点対象とするような評価方法ではなく、ミスをしたことを隠した場合に減点対象とするような評価軸にすることで、ミスそのものに対する恐れがなくなり、心理的安全性を高めることにつながるでしょう。

チームの多様性向上

同じような属性・職能領域等のメンバーではなく、より幅広く多様性あるメンバーをチームに迎え入れることで、「異なる意見の大切さ」を感じることができ、より風通しの良いディスカッションやコミュニケーションができるようになります。もちろん、そのためには「多様性を受け入れる環境」を会社として用意することが大切です。

心理的安全性の高さは従業員のエンゲージメント向上に大きく寄与する

今回はハイブリッドワーク下での心理的安全性の向上に向けた施策を紹介しました。

上記の通り、基本的にはオフィスワークであれリモートワークであれ、重要なポイントは変わりません。特にLINE WORKSなどのビジネスチャットを導入して現場のコミュニケーションを活性化する施策は、心理的安全性を高めるために非常に有効だと言えるでしょう。

心理的安全性の高さは従業員のエンゲージメント向上に大きく寄与するので、課題を感じている企業ほど、早期に着手しましょう。

■合わせて読みたいページ