ハイブリッドワークとは? 新しい働き方を実現するための注意点・ポイントを解説

新型コロナウイルスの影響により拡大したテレワーク。従来は働き方改革の一環として認知されていましたが、現在はコロナ禍でのニューノーマルな働き方として定着しています。一方で、中にはコロナの情勢を受けオフィスワークへ戻る企業も増えたのではないでしょうか。

従業員によって働き方が異なる状態が続く中、より自由度の高い働き方として認知され始めているのが「ハイブリッドワーク」です。

本記事では、ハイブリッドワークをスムーズに実現させるためのポイントを解説します。働き方の多様化が求められる昨今、業務パフォーマンス向上とワークスタイル確立を両立させる方策を探っていきましょう。

目次[非表示]

- 1.ハイブリッドワークワークとは?

- 1.1.ハイブリッドワークが必要とされる背景

- 1.1.1.テレワークの実態と課題

- 1.1.2.見直される、オフィスワークのあり方。「場」としての価値

- 2.ハイブリッドワークの機能とメリットとは

- 2.1.働き方改革の推進

- 2.2.自由度の高い働き方の提供による従業員の満足度・生産性向上

- 2.3.人材獲得・維持の要素に

- 2.4.オフィス縮小・不動産コストの削減

- 3.ハイブリッドワークの注意点

- 3.1.従業員の勤怠管理が困難

- 3.2.働き方の違いからコミュニケーション不足の危険性も

- 3.3.評価への不満や従業員の二極化発生のリスク

- 4.ハイブリッドワークを成功に導くポイント・制度・ツール導入

- 4.1.勤怠状況の見える化と仕組みの構築

- 4.2.WEB上でのコミュニケーションを前提としたツール活用

- 4.3.評価制度の見直しと平準化

- 4.4.業務フローの見直しとタスク管理の徹底

- 4.5.セキュリティ担保

- 5.ハイブリッドワークの整備が進めるDX

- 6.自社に合ったツールの使用がポイント

ハイブリッドワークワークとは?

ハイブリッドワークとは、テレワーク・オフィスワークはもちろん、シェアオフィスやコワーキングスペースの活用、モバイルワークなど様々な働き方を自由に選択できる、場所を問わない働き方です。

例えば、週に3日はオフィスに出勤して働き、週2日は自宅やコワーキングスペースで働くスタイルが当てはまります。コアタイム中の移動制限はあるものの、1日の中で異なる環境で働くケースも考えられます。

テレワークだけ、もしくはオフィスだけなど場所を制限することなく働ける手法としてニーズが高まるようになりました。

ハイブリッドワークが必要とされる背景

ハイブリッドワークが必要とされるようになった背景には、時代のニーズやトレンドが影響しています。

下記ではどんな要素がハイブリッドワークを生むきっかけとなったのか、解説していきます。

テレワークの実態と課題

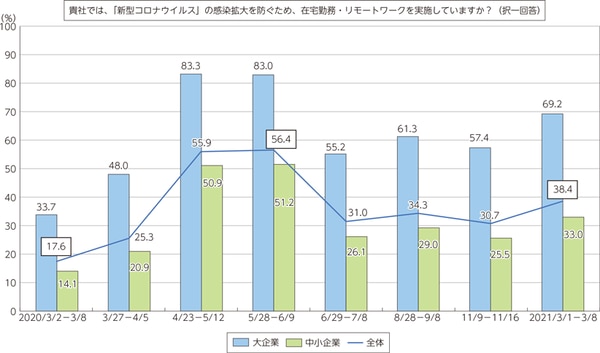

新型コロナウイルスの流行に伴い、感染リスク低減を狙うためテレワークが急速に普及しました。下記の図は、新型コロナウイルス流行以降の在宅勤務・リモートワーク実施率を示しています。

引用:総務省「令和3年 情報通信白書」より

流行しはじめた2020年初期は平均して17.6%程度であった在宅勤務・リモートワーク実施率は、1年間で38.4%にまで増加しています。感染状況によって数値の変動が見られるものの、全体を通して増加傾向にあることが分かるでしょう。

一方で、「テレワークは社内コミュニケーションの妨げになる」「業務上必要最低限の情報共有が疎外されやすく、パフォーマンスに影響する」という課題が生まれていることも事実です。オフィスに出勤している社員とテレワークをしている社員との間で情報格差が生まれることもあり、テレワークによる弊害も見えるようになりました。

見直される、オフィスワークのあり方。「場」としての価値

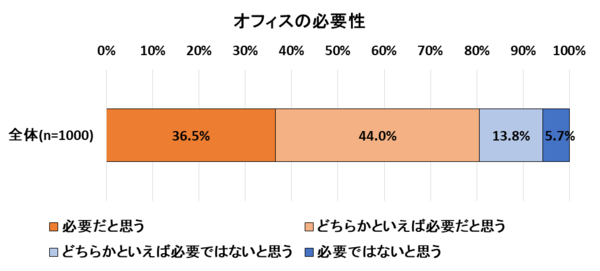

テレワークが広がったことにより、かえってオフィスのありがたみを実感したという声もあります。

引用:NEO MARKETING「ニューノーマルの働き方となるか?リモートワークに関する調査」より

オフィスは、社内コミュニケーションを生む場として機能しています。同じスペースで仕事をすることで細かな確認事項や報告・連絡・相談がしやすくなるほか、雑談など気軽なコミュニケーションが生まれるメリットが認識されるようになりました。

また、同居家族に配慮することなく業務に集中できることや、仕事に適した什器・通信環境・OA設備があることから、テレワークではなくオフィスワークがしたいと感じる人もいます。

完全テレワークに移行しない企業が多いのは、こうした要因も影響していると考えられます。

■合わせて読みたいページ

ハイブリッドワークの機能とメリットとは

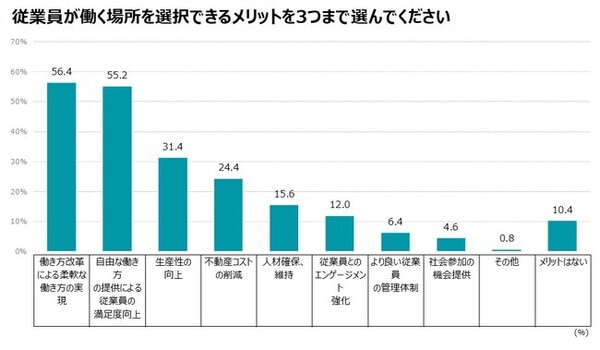

ハイブリッドワークの特徴は、従業員が働く環境を自由に選択できる点です。 下記のようなメリットが注目されているため、ひとつずつチェックしていきましょう。

引用:「【コロナ禍長期化における働き方意識調査】働き方改革からウェルビーイング改革へ」より

働き方改革の推進

ハイブリッドワークは、働き方改革の推進方策として機能します。働き方改革とは、個々の事情に応じた多様かつ柔軟な働き方を支える取り組みであり、テレワークとオフィスワークを選択できるようになれば働き方の幅が広がります。

厚生労働省や経済産業省からも働き方の多様化が叫ばれるようになった昨今、企業単位での取り組みはもはや欠かせないものとなりました。そのため、働き方改革の一環としてハイブリッドワークを導入する企業が増えているのです。

自由度の高い働き方の提供による従業員の満足度・生産性向上

ハイブリッドワークのように自由度の高い働き方ができると、従業員満足度や生産性が向上します。テレワークの方が働きやすい人はテレワークを、オフィスワークの方が働きやすい人はオフィスワークを選択することで、業務に集中できる環境を用意しやすくなるでしょう。

また、家族やプライベートの予定に合わせて働く場所を選択できれば、ワークライフバランスも取りやすくなり、働きやすさが上がります。エンゲージメントやモチベーションを上げる施策としても、有効であることが分かります。

人材獲得・維持の要素に

ハイブリッドワークができるようになると、人材の獲得・維持がしやすくなります。子育てや保育園・幼稚園の送迎と両立しながら自宅で働く社員が増えたり、ハイブリッドワークを希望する人からの求人応募が増えたりする効果が得られるのです。

少子高齢化による労働人口減少が課題となっている昨今、人手不足に悩む企業は少なくありません。優秀な人材を効率よく採用・定着させるためにも、ハイブリッドワークがひとつの選択肢となりそうです。

オフィス縮小・不動産コストの削減

ハイブリッドワークが進むと毎日出勤する社員が減るため、オフィスの縮小・不動産コストの削減につながります。最低限の機能だけを備えたコンパクトオフィスとしたり、床面積の小さなオフィスに移転してランニングコストを削減できるでしょう。

負担の大きい不動産コストを下げられれば、収益性も上がります。オフィスの維持費に悩んでいる企業は、特にハイブリッドワークと相性がよいでしょう。

ハイブリッドワークの注意点

ハイブリッドワークで得られるメリットは多いものの、従業員が働く環境が分散すればするほど、企業の管理体制や評価が煩雑化します。

ハイブリッドワーク導入に際し、懸念点を確認しておきましょう。

従業員の勤怠管理が困難

正確な勤怠管理が困難になるケースが多く、労務関連の手続きが煩雑になる可能性があります。また、部署長など管理職が現場を把握しきれず、人事評価をするハードルになることもあるでしょう。

勤怠管理システムを導入して正確な勤怠情報を収集したり、裁量労働制など勤怠にとらわれない働き方を模索するなど、対策が欠かせません。

働き方の違いからコミュニケーション不足の危険性も

働く場所や時間が異なるため、社内コミュニケーションが不足する危険性があります。ハイブリッドワークをする期間が長くなればなるほど、「同じ部署だがあまり交流したことのない人がいる」「相手がどんな人か分からず、業務を依頼しづらい」などの課題が生まれていくでしょう。

オンラインでも問題なく社内コミュニケーションを取るには、システムの整備や社内イベント・社内報を活用した情報共有の意識が重要です。

評価への不満や従業員の二極化発生のリスク

テレワーク社員とオフィスワーク社員の働き方に乖離が生じ、従業員が二極化する可能性も無視できません。

例えばオフィスワーク社員の方が突発的なトラブルに対応しやすく、テレワーク社員より人事評価が高くなる可能性が考えられます。「オフィスワークしていないと評価が上がらない」という不満が生まれ、かえって社員のモチベーションダウンや退職リスクを招くことになりかねません。

定期的なチームミーティングや、客観性と透明性のある人事評価制度の確立など、対処できるポイントがないか、現在の評価制度を見直す必要もあります。

ハイブリッドワークを成功に導くポイント・制度・ツール導入

ハイブリッドワークを成功に導くためには、下記の要素を満たす必要があります。

後々ミスマッチが発覚しないよう、特に注意して対策しておきましょう。

勤怠状況の見える化と仕組みの構築

勤怠状況は、場所にかかわらず可視化する必要があります。パソコンの使用状況を勤怠状況と紐づけたり、ボタンひとつでタイムカードを押せたりするシステムを採用するとよいでしょう。

労務管理の煩雑さも軽減できるため、メリットの高い方法です。

WEB上でのコミュニケーションを前提としたツール活用

WEB上でスムーズなコミュニケーションが取れるよう、ツールを活用することもポイントです。

例えばビジネスチャットの「LINE WORKS」はLINE同様スタンプ機能もあるので、テキストコミュニケーションにありがちな冷たい印象を与えません。カレンダー・タスクリスト・ドキュメントファイルの共有機能もあるため、グループウェアとして活用できる点もメリットです。

関連記事:テレワークの課題はコミュニケーション不足。解決策はLINE?

評価制度の見直しと平準化

人事評価制度を見直し、テレワーク社員もしくはオフィスワーク社員のうちどちらかに有利な評価基準にならないよう調整します。

また、上司の好き・嫌いによる一方的な人事評価にならないよう、平準化を図ることもポイントです。客観性と透明性のある制度を確立できれば、ハイブリッドワークのデメリットを低減できます。

業務フローの見直しとタスク管理の徹底

業務フローを見直し、抜け・漏れやミスに気づきやすいシステムを構築します。また、タスクの共有・管理を徹底し、誰がいつまでに何の業務を完了させるべきなのか可視化しておきましょう。

プロジェクト単位でガントチャートを用意するなど、進行状況をリアルタイムで把握することも効果的です。

セキュリティ担保

個人情報や機密情報が漏洩することのないよう、セキュリティにも配慮します。ウイルス対策ソフトをインストールするなどハード面の対策はもちろん、社員のITリテラシーを高めるための社内研修を開催する方法も有効です。

また、万が一のトラブル発生時の報告フローを確立させ、スピーディーな情報共有ができるよう対策しておきましょう。

ハイブリッドワークの整備が進めるDX

ハイブリッドワークは、ニューノーマル時代においてニーズの高い働き方です。ワークフローの整備・クラウドツールの導入・オンラインでの業務システム構築をしておけば、メリットを実感しやすくなるでしょう。

こうした取り組みは、DX化にも貢献します。ペーパーレス化によるコスト削減・属人化から脱却することによる業務の標準化・業務効率見直しによる残業及び休日出勤の抑制などさまざまなメリットを得られるため、積極的に取り組むのが理想です。

ハイブリッドワークによるワークライフバランス向上のためにも、それに伴うDXの推進を狙うためにも、自社と相性のよさそうなツールを活用した業務・業務フローの見直しとデジタル化が重要です。

関連記事:業務の標準化はどうすれば良い?重要性や進めるコツについて

自社に合ったツールの使用がポイント

近年急速にテレワークが広がりを見せたことで、オフィスのあり方が変化しています。社員が自由に働く場所を選べるハイブリッドワークは、今後ニューノーマル時代を支える最適な働き方となっていくでしょう。

ハイブリッドワーク成功のためには、自社に合ったツールの選定と使用がポイントです。コネクシオでは、各種ツールの選定や業務改善コンサルティングを実施しています。どんなツールが合っているか分からない企業や、自社が抱えている課題が不明瞭な企業は、お気軽にご相談ください。

関連記事:モバイルワークとは? テレワークとの違いや導入のメリット、ポイントを解説

■合わせて読みたいページ