PBXとは?電話交換機の仕組みと機能、使い方を理解して生産性向上を目指す

コロナ禍を経てオフィスの意義や事業活動上の位置付けを変える企業が多いなか、PBXのあり方も変化しています。

PBXとは「Private Branch eXchange」の略で、構内交換機(電話交換機)を意味します。外からのコール接続を管理・制御し、また内線同士を接続するために用いられるものです。

従業員の多様な働き方を推進すべく、各企業はハイブリッドワークやオフィス縮小を検討する中で、新たにPBXの導入を進めるほか、これまで導入していたPBXをニューノーマル社会へと最適化するために刷新する動きが生まれています。

PBXとはどのような仕組みで成り立ち、どんなメリットや留意点が必要なのか、そして具体的にどうやって選定を進めれば良いのか。本記事で詳しく解説していきます。

目次[非表示]

PBXとは? 仕組みや機能を紹介

先ほど「外からのコール接続を管理・制御し、また内線同士を接続する」とお伝えしましたが、要するに、PBXとは複数の電話機を統合する仕組みです。

オフィスなど物理的な場所に設置されるもので、中には様々な電話線(外線・内線)をつなげる基盤が入っており、この基盤を制御することで一つの番号にかかってきたコールを必要な場所に転送しているのです。

PBXの機能

そんなPBXには、以下にあげる機能群が搭載されています。

- 発信/着信の制御

- 代表番号着信機能

- 内線同士での通話

- 転送機能

- パーク保留

それぞれ順番に見ていきましょう。

発信/着信の制御

PBXのメイン機能の一つが、発着信の制御です。契約している電話番号を「親番号」とし、そこと回線が繋がっている転送先電話番号に「子番号」を紐付けることで発着信を管理しています。

着信については、この親番号と子番号の紐付けによって、必要な電話番号へと転送される仕組みになっています。

また発信機能については、プロバイダーの選択についての処理も含まれています。具体的には、発信先の電話番号に応じて自動的に最も通話料の安いプロバイダーを選択する「LCR(Least Cost Routing)」と、発信先の電話番号に関係なく予め決められたプロバイダーを使う「ACR(Automatic Carrier Routing)」があります。

代表番号着信機能

前述の発着信制御に似た仕組みの機能が「代表番号着信機能」です。

これは、代表として定めた電話番号に着信があった場合に複数の電話機にコールを振り分けたり、複数の電話機からの発信を全て代表番号のものとしたりすることができます。

内線同士での通話

内線同士での通話についても、PBXで制御します。通話料金が発生するのは違う回線同士をつなげる場合であり、内線については同一の回線となるため、基本的に全て無料で通話できます。

なお、違う建物にあるオフィス同士を内線でつなげたい場合は、それぞれの拠点にあるPBX同士を専用回線でつなげることで実現します。

転送機能

ここまで何度もお伝えしているとおり、PBXのメイン機能の一つが転送機能です。転送処理には、以下の種類があります。

不在転送:不在時などに指定の電話番号へと転送する

話中転送:電話機が通話中の場合に予め指定した電話番号へと転送する

着信選択転送 :設定された条件(特定の電話番号等)に合致する着信だけ転送する

応答遅延転送:予め設定したコール回数内に応答がない場合に別の電話番号へと転送する

圏外転送:内線設定したスマートフォンが圏外にある場合に、圏内にある電話番号へと転送する

パーク保留

パーク保留とは、外線を受けた電話機以外でも、保留中の通話を再開できる機能です。社内で担当者が不在かどうかわからず、まずは確認した上で取次をしたい場合などにパーク保留機能が使われています。

■合わせて読みたいページ

PBXとビジネスフォンの違いは?

次に、PBXと勘違いされやすい「ビジネスフォン」との違いについて見ていきましょう。

接続可能な数と機器の違い

ビジネスフォンとPBXの決定的な違いは、接続可能な電話機の数にあります。ビジネスフォンはアナログな回線をつなげていくことになるため、物理的な容量の関係で接続可能数に上限があります。

一方でPBXは基盤上のデジタル情報として電話機をつなげていくことになり、複数拠点にある数千台の電話機を接続することが可能です。よって、たとえば大規模コールセンターなどの運用も可能になります。

接続可能な内線・外線の違い

ビジネスフォンも外線と内線を分け運用できますが、たとえば物理的に別のオフィスにある電話機を内線設定にしたり、同一ビルの別フロアにある電話機を内線設定にすることはできません。

またスマートフォンの内線化も不可能です。このように、PBXでできることがビジネスフォンではできない機能も複数あります。

システムの安全性

ビジネスフォンは基本的に一つのシステム(CPU)で構成されているため、システムダウン時には利用できなくなります。

一方でPBXには「デュアルCPU」という、CPUの冗長化対応が行われていることから、たとえ片方のシステムがダウンしたとしても、もう一つのCPUが稼働するという保険が搭載されています。

つまり、相対的により安全かつ安定して稼働するのがPBXだと言えます。

機能の違い

ビジネスフォンとPBXでは、機能の得手不得手が異なります。

ビジネスフォンは、外線着信からの転送や通話録音など、外線通話を快適に行うための機能が充実しています。

一方でPBXは、複数拠点間の大規模な内線網の構築など内線も含めた仕組み構築が得意です。また前述したような安全性・安定性もある程度担保されていることから、複雑なシステムを構築したい場合などにも有効です。

価格帯

最後は価格帯の違いです。ビジネスフォンはおよそ数百万円程度の価格帯なのに対して、PBXは数百万円〜数千万円程度の価格幅があります。

PBXの種類とメリット・デメリット

次に、PBXの種類についても、それぞれのメリット・デメリットを踏まえてご紹介します。

レガシーPBX

レガシーPBXとは、電話回線を利用して電話同士を繋げるPBXです。メリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット

- インターネット回線が不要

- 電力の供給と関係なく利用可能

デメリット

- 導入時のイニシャルコストが高額になりやすい

- 複数拠点がある場合はそれぞれでPBXの設置が必要

IP-PBX

IP-PBXとは、各端末にIPアドレスを割り当てることで使うPBXです。IPとは“Internet Protocol”の略で、IPネットワーク接続によるパソコン端末等との共用が可能となっている点が、レガシーPBXとの違いになります。

IP-PBXには、オフィス内に専用機器を設置して利用する「ハードウェア型」と、IP-PBX機能を有するソフトウェアを自社サーバーへとインストールして利用する「ソフトウェア型」があります。

このIP-PBXのメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット

- パソコンとの連携が可能

- 複数拠点がある場合でもそれぞれでのPBX設置は不要

- システムで簡単に管理が可能

- スマートフォンの内線設定が可能

デメリット

- ハードウェア型の場合、導入や交換時にかかる費用が高額になる傾向がある

- ソフトウェア型の場合、環境構築に関する専門知識のあるスタッフが必要であり、また構築までに時間を要する場合がある

クラウドPBX

クラウドPBXとは、インターネット経由で使用できるPBXです。メリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット

- イニシャルおよびランニングのコスト削減が可能

- 運用・保守の工数が削減可能

- グローバルで内線設定が可能

- スマートフォンやパソコンとの連携が可能

- 設定変更等はクラウド上で実施可能

デメリット

- 通話の質が通信環境に左右される傾向にある

- 緊急電話番号(110番・119番)への発信ができない

- 使用するSaaSの拠点によって番号が変わるので、東京にいても011で始まる北海道の電話番号になることがある

時代はクラウドPBX? 減少し続ける固定電話

ここまで各PBXの特徴について見ていきましたが、いわゆるレガシーPBXに代表される固定電話は、時代とともに減少の一途を辿っています。

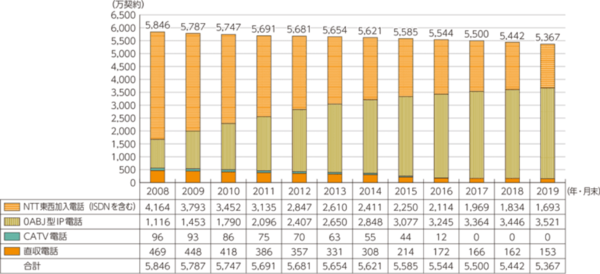

総務省が発表する「令和2年 情報通信白書のポイント」によると、固定電話(NTT東西加入電話、直収電話、CATV電話及び0ABJ型IP電話)市場における全加入契約数は、緩やかな減少傾向にあるとしています。

画像出典:総務省「令和2年 情報通信白書のポイント」固定電話の加入契約者数の推移

固定電話の場合、場所の融通が効きにくいため、働く場所の制限がどうしても出てしまいます。具体的には、電話対応のための出社要員を立てる必要があるので、働く場所の多様化によって担当者のオフィス不在が多くなると、対応ができなくなるという致命的な問題があります。

また、維持コストが相応にかかりますし、オフィス移転での柔軟性に欠け、固定電話のみの設置はこれからますます経営上のリスクになっていくと考えられます。

よって、3つのPBXタイプの中でも、IP-PBXやクラウドPBXの導入が不可欠になってくるでしょう。

PBXの選び方。これだけチェック!

それでは、どのようにPBXを選定すれば良いのでしょうか。

3種類のPBXについて、それぞれの観点での比較をお伝えします。

コスト

- レガシーPBX:導入時のイニシャルコストが高め。

- IP-PBX:ハードウェア型は導入時のイニシャルコストやハードの交換費用が高め。ソフトウェア型は比較的安価に導入・運用できる。

- クラウドPBX:イニシャルコストは安価に抑えることができる一方で、月額のランニングコストは利用規模によって大きく変わる。

設置・工事

- レガシーPBX:既存配線があると進めやすい

- IP-PBX:既存配線があると進めやすい

- クラウドPBX:既存配線がなくとも問題ない

カスタマイズ性

- レガシーPBX:専用回線なのでカスタマイズ性は低い

- IP-PBX:ハードウェア型はカスタマイズ性が低い。ソフトウェア型はある程度柔軟

- クラウドPBX:全てクラウドで管理するのでカスタマイズ性は最も高い

セキュリティ性

- レガシーPBX:ネット接続がなく専用回線となるので安全性が高い

- IP-PBX:ハードウェア型は高い安全性で運用可能。ソフトウェア型は不特定多数からのアクセスが前提になるため、安全性の高いベンダーを選定する必要あり

- クラウドPBX:インターネット接続が前提になるので、セキュリティリスクは最も高く、安全性の高いベンダーを選定する必要あり

働き方のさらなる多様化に向けたPBXの見直しが必要

ここまでご覧いただいたPBXを活用することで、社内の電話対応は大きく効率化されます。

従来はオフィス空間のみでの対応でよかったわけですが、働く場所の多様化によって、担当者のオフィス不在や出社問題が起きています。だからこそ、年々減少している固定電話のみで対応するのではなく、さらなる多様化に向けてPBXの見直しを進め、IP-PBXやクラウドPBXの検討が必要だと言えます。

コネクシオではクラウドPBXをご用意しておりますので、PBX運用にお困りの際はぜひお気軽にご相談ください。

■合わせて読みたいページ