【コミュニケーションコストとは?】増加する要因と削減方法を徹底解説!

近年、働く環境が多様化したことで、コミュニケーションコストの増大に悩む企業が増えています。特にメール・チャットなど文字のみを介して会話するテキストコミュニケーションは、気軽にコミュニケーションが取れる一方で、齟齬や誤解が生まれやすく、コミュニケーションコストが増大する大きな要因となっています。

本記事では、コミュニケーションコストを下げる施策について解説します。

目次[非表示]

- 1.コミュニケーションコストとは? 増加した状態の問題点

- 1.1.コミュニケーション先が適切でない状態:特定メンバーへの負荷増大

- 1.2.情報伝達に時間がかかる状態:業務効率が落ちる

- 1.3.伝達内容に齟齬がある状態:業務連携・意思決定が遅れる

- 1.4.伝達内容が理解されていない状態:従業員が疲弊する

- 2.多様化する働き方。コロナ以降のコミュニケーションコストとは

- 2.1.テレワークのデメリットは「コミュニケーション」

- 2.2.コミュニケーション量と満足度の変化

- 2.3.中長期視点での課題

- 3.テキストコミュニケーションのコストを削減するポイントを紹介

- 3.1.「5W1H」を意識

- 3.2.メッセージの結論や目的を始めに述べる

- 3.3.ニュアンスなどは絵文字を活用

- 3.4.過去のやりとりを引用

- 4.コミュニケーションコスト削減に向けた具体案と検討事項

- 4.1.ツールの導入

- 4.2.コミュニケーション手段、ルールを統一化

- 4.3.組織・部署・プロジェクトで目的や方向性を明確にする

- 5.コミュニケーション円滑化に向けたソリューションを確認

コミュニケーションコストとは? 増加した状態の問題点

コミュニケーションコストとは、情報の伝達・意思疎通にかかる時間や手間のことを指します。同時に、報告・連絡・相談など、ルーティンで必要な情報共有にかかる手間を指すこともあります。

コミュニケーションコストが低い場合、手間や時間をかけず快適なコミュニケーションができている状態だと言えるでしょう。

反対にコミュニケーションコストが高いと「言ったことが正確に伝わらない」「話しかけづらい」などの悩みが生まれます。場合によっては、ミスコミュニケーションが原因でトラブルやクレームを招くこともあるのです。

下記では、コミュニケーションコストが高いとどのような問題が生じるか、解説します。

コミュニケーション先が適切でない状態:特定メンバーへの負荷増大

コミュニケーション先が適切でない場合、コミュニケーションコストが高くなります。例えば特定の従業員がいつでもどのような質問でも受け付ける存在になってしまった場合、その従業員への負荷が増大します。

特に社内ヘルプデスクや情シスは「何でも屋」になりやすく、本来の業務に集中する時間を捻出しづらくなってしまいます。業務も属人化しやすく「その人がいないと仕事が回らない」という環境になりがちです。

情報伝達に時間がかかる状態:業務効率が落ちる

情報伝達に時間がかかる場合、何度も同じことを言わなければいけなかったり、確認までにタイムロスが生じたりして業務効率が落ちます。情報共有不足が原因でミスや業務被りが起きるなど、非効率なシーンも増えていき、生産性が下がる、コア業務に集中できないなど結果的に業績に影響を及ぼしかねません。

コミュニケーションコストが増加している状態では、従業員の不満が溜まりやすく、エンゲージメントを下げる要因にもなります。また重要な情報であるにもかかわらず伝達が遅れるのは、コミュニケーションツールに統一性がなく、情報共有のタイミングがバラバラになることが主な原因です。

伝達内容に齟齬がある状態:業務連携・意思決定が遅れる

伝達内容に齟齬があると、業務連携・意思決定が遅れます。また、意図と異なる受け取られ方をしたり、狙いや目的を正しく共有できないケースでも同様のことが起こりえます。

特に部門間連携のシーンで起きやすく、部門ごとの軋轢を生む要因となるでしょう。縦割り組織の色合いが強い場合、特に注意が必要です。

伝達内容が理解されていない状態:従業員が疲弊する

伝達内容が理解されていない場合、チームを牽引するマネージャー側も現場で働くメンバーも共に疲弊します。何度も同じことを繰り返し教えたり、ミスを指摘して逐一修正・改善する必要があり、心身ともに疲れてしまいます。「生産的な仕事ができていない」と感じやすく、離職の要因になることも少なくありません。

特に経営者のみ先行する強烈なトップダウン型組織に起こりやすく、従業員と目線を合わせるのに苦労することが多くなります。

■合わせて読みたいページ

多様化する働き方。コロナ以降のコミュニケーションコストとは

働き方改革やDX、新型コロナウイルス感染症対策のため、多様な働き方を導入する企業が増えてきました。近年はテレワークが当たり前となった企業が増え、コミュニケーションの形が変わっています。一方で、テスラのようにテレワークから出社をメインにする企業も増えており、業態や業種、企業カルチャーによって実に多様化しています。

◎ハイブリッドワークとは? 新しい働き方を実現するための注意点・ポイントを解説

下記では、近年のコミュニケーションコストについて解説します。

テレワークのデメリットは「コミュニケーション」

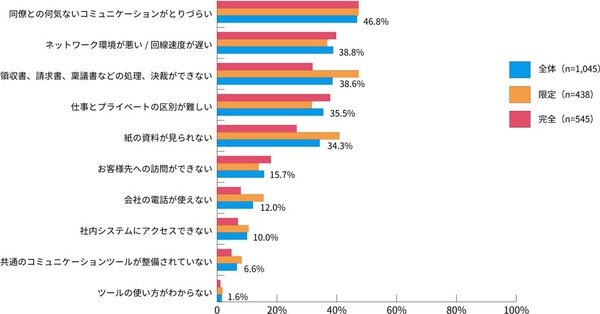

引用:KDDI株式会社「完全テレワークの実施は約5割、同僚とのコミュニケーションも課題に。 ~ウィズコロナ時代テレワークの課題・工夫に関する調査結果を発表~」より

KDDI株式会社の調査により、テレワークのデメリットとして最も大きいのは「同僚との何気ないコミュニケーションがとりづらい」ことであると分かりました。チャットツールやオンライン会議システムを活用しながら必要最低限のコミュニケーションを取ることはできても、気軽な雑談・質問・相談がしづらくなったと感じる人が多いのです。

コミュニケーションをとるハードルが上がり、コミュニケーションコストが増大している状態だと言えるでしょう。

コミュニケーション量と満足度の変化

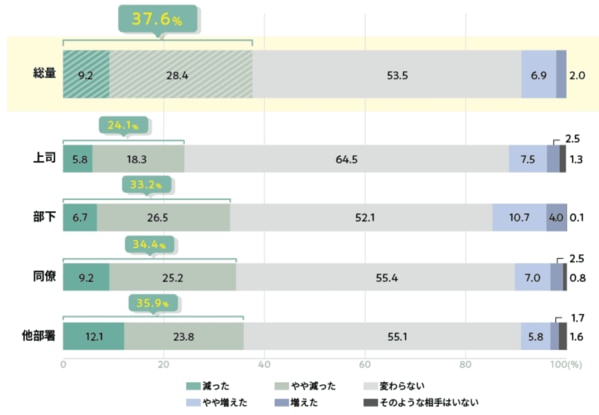

下記の図は、「コロナ前後で比較したときのコミュニケーション総量」に関する調査結果を表しています。全体の37.6%がコミュニケーション総量は「減った」「やや減った」と感じており、特に他部署とのコミュニケーション総量が大きく減少していると分かります。

引用:リクルートワークス研究所「職場における集まる意味の調査 調査結果」より

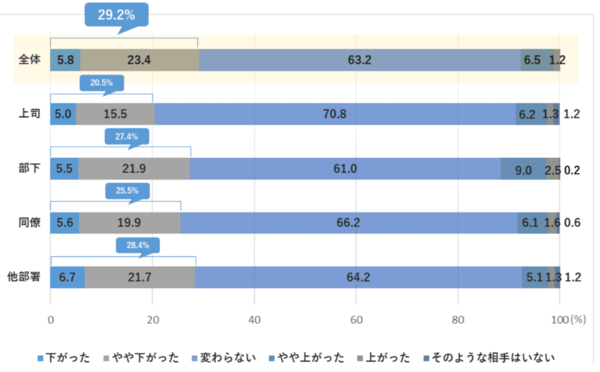

同様に、コミュニケーション満足度についても下記の通り29.2%が「下がった」「やや下がった」と回答しています。

引用:リクルートワークス研究所「職場における集まる意味の調査 調査結果」より

コロナ禍に突入し、企業のコミュニケーションコストが確実に変化しつつあると分かる調査です。

中長期視点での課題

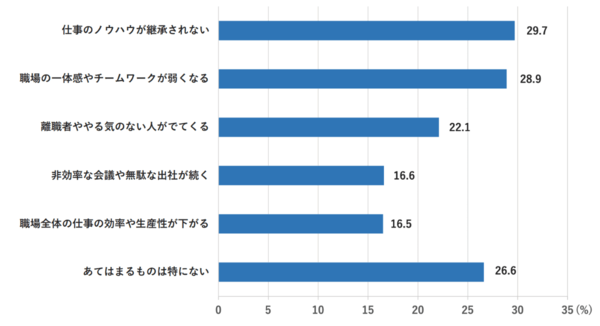

前述した調査では、コミュニケーションコストの増大が中長期的な課題につながるとする声があると紹介しています。

引用: リクルートワークス研究所「職場における集まる意味の調査 調査結果」より

最も回答数の多い「仕事のノウハウが継承されない」状態が続いた場合、ナレッジが蓄積されず、業務が属人化する要因となりかねません。「職場の一体感やチームワークが弱くなる」ことも深刻な問題であり、従業員エンゲージメントの低下による離職が相次ぐ可能性があります。

テレワークが新しい生活様式として根付きつつある昨今、コミュニケーションコストをどのように解消していくかは企業にとって非常に重要な問題だと言えます。

テキストコミュニケーションのコストを削減するポイントを紹介

テレワーク中は、チャット・メールなどを使ったテキストコミュニケーションが多くなります。いつでもどこでも確認できる手軽さがある一方、非言語コミュニケーションを介さないため、受け取り方に齟齬や誤解が生じやすいコミュニケーション手法とも言えるのがデメリットです。

下記では、テキストコミュニケーションのコスト削減に向けた改善ポイントを解説します。

「5W1H」を意識

5W1Hを意識して文章を作ると、分かりやすく簡潔なテキストコミュニケーションができます。

- When(いつ)

- Where(どこで)

- Who(だれが)

- What(なにを)

- Why(なぜ)

- How(どのように)

上記6つの項目を盛り込むことで、誰が見ても同じ理解ができる文章になります。テキストコミュニケーションの場では、雰囲気や空気を読み取って理解するのが容易ではありません。そのため、分かりやすい文章を作るスキル・工夫を意識するだけで大きな変化が期待できます。

メッセージの結論や目的を始めに述べる

メッセージ上で伝えたい結論・目的を始めに述べる「結論先出し」の文章を意識してみましょう。下記の順で話を伝える「PREP法」も、結論先出しの手法として有名です。

- 結論(Point)

- 理由(Reason)

- 具体例(Example)

- 結論(Point)

テキストコミュニケーションの場だけでなく、プレゼンテーションの場でもよく使われる手法であるため、参考にしてみてはいかがでしょうか。冗長で分かりにくい文章を避けるために効果的です。

ニュアンスなどは絵文字を活用

細かなニュアンスや感情は、絵文字を使って表現するのがおすすめです。喜怒哀楽を明確に表現できるため、「怒っているのかな?」「どのような気持ちで書いているのかな?」という悩みを相手に与えません。

少し砕けたフランクなコミュニケーションもしやすくなり、信頼関係の構築やコミュニケーションの楽しさを演出する意味でも効果的です。

過去のやりとりを引用

過去のやり取りを引用し、発言に客観性を持たせる方法もあります。

また、上司やチームメンバーの意見を引用し「誰の意見なのか」を明確にするのもポイントです。文章自体にメリハリがつきやすいほか、前述した5W1Hを意識するきっかけとしても有効です。

場合によっては、資料や書籍の文言を引用してもよいでしょう。主観的なやり取りにならないためにも、おすすめの方法です。

コミュニケーションコスト削減に向けた具体案と検討事項

最後に、コミュニケーションコストそのものを下げる手法を紹介します。個人の努力だけに収めることなく、会社全体でコミュニケーションコスト抑制に力を入れたいときは、下記の方法を検討してはいかがでしょうか。

ツールの導入

コミュニケーションツールを導入し、コミュニケーション機会そのものを創出する方法です。

代表的なコミュニケーションツールとして、下記が挙げられます。

- ビジネスチャットツール

- オンライン会議システム

- 情報共有、タスク管理、勤怠管理をサポートするグループウェア

- FAQシステム

- 社内Wiki

- オンライン社内報

- 社内SNS

わざわざメールを作ることなく短文で話しかけられるチャットを使えば、気軽な質問もしやすくなるでしょう。社内SNSなど「いいね」でアクションできるツールを使えば、テキストコミュニケーションをせずとも相手の反応が見えるようになります。

コミュニケーションを可視化するという意味でも、利用価値が高いと言えます。

コミュニケーション手段、ルールを統一化

コミュニケーション手段を統一化し、煩わしさをなくすことも効果的です。前述したように、テレワークを支えるコミュニケーションツールは年々増えています。しかし導入しすぎが原因で「どのコミュニケーションツールを使えばいいか分からない」という悩みが生じるケースも珍しくありません。

オールインワンでパッケージ化されたツールを導入しておけば、選択に迷う時間を削減できます。「困ったらこのツールを見ればいい」というフローを築けるため、業務上のロスも予防できます。

社内でのコミュニケーションルールの策定も多くの企業が行っています。通知、連絡する時間、言葉使いなど一定のルールを設けることで無駄なコミュニケーションコストを下げることが可能になります。一方で、テレワークは孤独になりがちですので、顔を合わせる機会を設ける、雑談をできる場を設けるなども有効です。

組織・部署・プロジェクトで目的や方向性を明確にする

事前に組織・部署・プロジェクトごとの目的や方向性を明確にし、共有しておく方法です。

全員で同じ方向を向けるため、都度情報共有しながらすり合わせする必要がなくなります。本来の業務に集中する時間を確保しやすく、生産性も上がるなど、コミュニケーションの簡素化による複数のメリットも期待できるでしょう。

コミュニケーションコストを最大限減らしたい場合に、検討してみることをおすすめします。

コミュニケーション円滑化に向けたソリューションを確認

コミュニケーションコストが上がると、チームビルディングや組織運営に大きな影響を与えます。特にコロナ禍以降はテレワークを導入する企業が増えており、コミュニケーションコストに悩むことも多くなっているのではないでしょうか。

コネクシオでは、テレワークにおけるコミュニケーションを円滑にするビジネスチャット「LINE WORKS」や、グループウェア「Microsoft 365」などを提供しています。社内コミュニケーションにお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

この記事を見た方へおすすめのサービス