テレワーク導入による効果は?コストや従業員の働きやすさの観点から解説

働き方の多様性を示す手段の一つとして、近年ではテレワークの導入を掲げる企業が増加しています。

会社によっては「競合他社含めて多くの会社が導入しているのだから、我が社も同じように進めよう」という意思決定をしているかもしれませんが、テレワークの導入に伴う効果やコストについてしっかりと理解をしているかしていないかは、その後の導入成果を高める上での一つの鍵になります。

本記事ではテレワーク導入による効果・メリットについて、主に従業員と企業それぞれの視点から解説します。

目次[非表示]

- 1.テレワークの実施状況

- 2.従業員にとってのテレワーク導入の効果・メリット

- 2.1.ワークライフインテグレーションの実現

- 2.2.生産性の向上

- 2.3.インシデント発生時の安全性向上

- 3.企業にとってのテレワーク導入の効果・メリット

- 3.1.コスト削減効果

- 3.2.従業員のリテンションマネジメントに有効

- 3.3.業務効率化

- 3.4.ブランディング効果

- 4.テレワーク実施時の注意点

- 4.1.評価制度・マネジメント体制が複雑になる

- 4.2.勤務時間の概念が曖昧になりがち

- 4.3.情報漏洩リスクの高まり

- 5.まとめ

テレワークの実施状況

まずは現在のテレワークの実施状況について、公的なデータを見てみましょう。

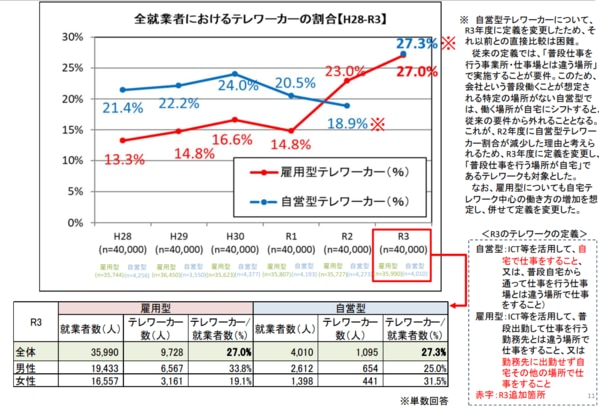

国土交通省が発表した「令和3年度テレワーク人口実態調査-調査結果-」によると、令和3年度の雇用型テレワーカーの割合は27.0%であるのに対して、自営型テレワーカーの割合は27.3%となっています。

画像出典:国土交通省「令和3年度テレワーク人口実態調査-調査結果-」p11

ここで表現されている雇用型テレワーカーとは、同省の定義によると、「ICT(情報通信技術)等を活用し、普段出勤して仕事を行う勤務先とは違う場所で仕事をすること、又は、勤務先に出勤せず自宅その他の場所で仕事をする」雇用型就業者のうち、テレワークを実施している人のことを指します。

また自営型テレワーカーとは、「ICT (情報通信技術)等を活用し、自宅で仕事をすること、又は、普段自宅から通って仕事を行う仕事場とは違う場所で仕事をする」自営型就業者のうち、テレワークを実施している人のことを指します。

このグラフを見るとお分かりのとおり、全就業者におけるテレワーカーの割合は直近で最も増えており、テレワークへの機運はますます高まっている状況だと言えます。

従業員にとってのテレワーク導入の効果・メリット

次に、テレワーク導入の効果・メリットを見ていきましょう。まずは従業員にとっての効果・メリット3点です。

ワークライフインテグレーションの実現

テレワークを導入すると、従業員のワークライフインテグレーションの実現に貢献します。ワークライフインテグレーションとは、ワークとライフを統合して考えるという概念で、ワークとライフは本質的には同じ生活の一部であって、どちらも相乗効果で高めていくことが大事であるとの考え方に立脚したものです。テレワーク環境下においてはワークとライフの境目がある意味で薄くなることから、自然とワークライフインテグレーション的な考えによっていくことが想像されます。

生産性の向上

テレワークの導入は、従業員が集中できる環境に身を置けるという点に鑑みて、生産性の向上に寄与すると言われています。従来であればオフィス一択での就業環境だったところ、テレワークによって自宅やサテライトオフィス、場合によってはカフェなどの公共スペースでの就業も可能になることから、気分転換と集中のメリハリをつけることができ、結果として生産性向上につながることが期待できます。

インシデント発生時の安全性向上

地震などの有事発生の際に、たとえば自宅付近での就業していた場合、多くの人が密集する傾向にあるオフィス環境と比較すると、帰宅可能性が飛躍的に高まる上に、家族等の安全確認も容易になる可能性が高まります。インシデント発生時においては、テレワークによる就業の方がオフィス通勤と比べて従業員の安全性向上が期待できると言えます。

企業にとってのテレワーク導入の効果・メリット

続いては、企業にとってのテレワーク導入の効果・メリットを見ていきましょう。全部で4点あります。

コスト削減効果

テレワークを導入すると、オフィスに出社するメンバーの人数は必然的に減少するでしょうから、オフィス賃料や交通費などといった出社に伴うコストが削減できます。

従業員のリテンションマネジメントに有効

リテンションマネジメントとは、優秀な人材の離職防止に向けた取り組みのことを指します。テレワークを実施すると、柔軟な働き方の実現という側面で従業員のエンゲージメントを高めることが可能となるので、優秀な人材も“働きごこち”の良い職場と判断する可能性が高まります。

業務効率化

テレワークが浸透すると、通勤を伴う出社が少なくなってオンラインでのやりとりが増加することから、一定時間内での業務対応量が増えることが期待されます。たとえばミーティングの実施を考えてみても、対面であれば移動なども考慮する必要がありますが、オンラインであれば画面を切り替えるだけなので、それだけ他の業務に時間を使うことができるようになります。このように、一人ひとりの小さな業務効率化が、会社全体にとっての大きな効率化、ひいては生産性の向上につながります。

ブランディング効果

テレワークの実施は、企業にとっての一定のブランディングにもつながります。特に採用ブランディングに有効であると言え、テレワーク制度が充実していればしているほど(「週1日だけテレワーク可」よりも「全営業日フルリモート勤務可」など)、優秀な人材にとっての魅力的な職場になることでしょう。また、物理的な場所にとらわれずに採用活動を進めることもできるので、これまで居住地に起因して採用できなかった優秀層に訴求することもできるでしょう。

テレワーク実施時の注意点

最後に、企業がテレワークを実施する際の注意点について解説します。

評価制度・マネジメント体制が複雑になる

テレワークの実施は、マネジメント層の悩みを増やすことにつながる可能性があります。そもそも、テレワークを実施すると就業環境がバラバラなので、一意的に評価を下すことが難しくなります。よって、チームのマネージャーの問題を超えて、会社として評価制度そのものを見直す必要が出てくるかもしれません。

勤務時間の概念が曖昧になりがち

テレワークを導入すると、従業員にとっての勤務時間の概念が曖昧になりがちです。一方で会社としては、労務環境の適正化を進めるべく、勤務時間を明確に可視化しておく必要があります。よってオンライン打刻システムなどを導入して残業のない実績を作ろうとしますが、結果、見えないところで業務をさせることにつながりかねず、超過勤務が発生しやすい環境になるとも言えます。

情報漏洩リスクの高まり

テレワークの浸透は、セキュリティリスクの増大に直結します。従来型のオフィス空間を前提にしたセキュリティ対策では、オフィスの外での就業を前提にしたテレワークとは相性がよくなく、本質的に社外で発生するセキュリティインシデントには対応しにくいという側面があります。情報漏洩リスクが高まるからこそ、セキュリティを抜本的に見直す必要があるかもしれません。

まとめ

ここまでお伝えしたとおり、テレワークには従業員と企業の双方にとって多くのメリットが存在する一方で、主に企業にとっては運用にあたっての注意点も複数存在します。

今回ご紹介した注意点を一つひとつクリアにしていった上で、会社としてのテレワーク制度の充実化にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

なお、コネクシオでは「感染症対策だけではないテレワークの本当のメリット」というホワイトペーパーを無料提供しています。感染症対策だけではないテレワークの本当のメリットを、実例をまじえながら4つに絞って解説しているので、こちらも併せてご覧ください。

▶資料ダウンロードはこちらをクリック