電子契約の活用でテレワーク下でも営業活動を効率化へ!脱ハンコ出社へ!

新型コロナの感染拡大をきっかけにテレワークを導入しようとする企業の動きが活発になってきています。ただ、いざテレワークを導入したいと思っても、テレワークに移行できない”業務”があるため、なかなか具体的な行動に移せていない企業も多いのではないでしょうか。

「契約締結」業務と「捺印」業務もその一つではないでしょうか。

・「契約書に捺印するために出社しなければならない」

・「契約書の確認のために出社が必要」

そんな理由からテレワークに移行できずにいる企業も多いと思います。

中には、契約関係の業務の負荷が大きすぎて営業活動そのものも滞っている企業もいるかもしれません。

本記事では、脱ハンコを行い、テレワーク下でも業務効率改善を図る電子契約についてポイントを交えて解説していきます。

目次[非表示]

- 1.テレワーク下で多発する「ハンコのための出社」問題

- 1.1.電子契約の利用実態

- 1.2.ハンコのための出社実態

- 2.ハンコのための出社で営業活動が滞る

- 2.1.「ハンコ」から「電子契約」へ

- 3.電子契約とは?

- 4.電子契約の抑えておきたいポイント

- 4.1.契約締結までのリードタイムの短縮

- 4.2.煩雑な保管・管理を簡潔に

- 4.3.ハンコ業務をテレワークに!時間を効率的に活用

- 5.電子契約でテレワーク下でも業務改善を

テレワーク下で多発する「ハンコのための出社」問題

まずは、テレワークの導入を阻んでいる「ハンコ業務」のためにどのくらい出社しているか実態を見ていきましょう。

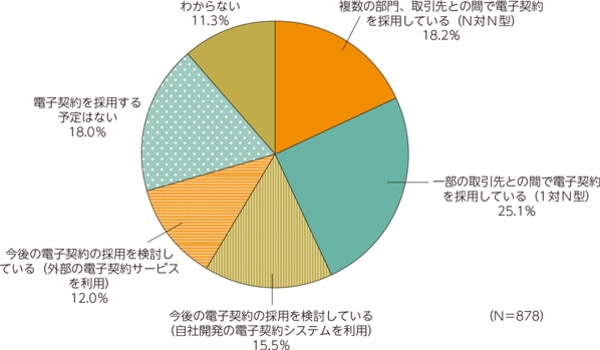

電子契約の利用実態

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)などが4月に公表した「企業IT利用活動調査2020」によると、2020年4月時点では、電子契約を採用している企業は43.3%で、約半数以上が電子契約を導入していない状況でした。

画像出典:一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)などが4月に公表した「企業IT利用活動調査2020」

参考:総務省 令和2年版 情報通信白書

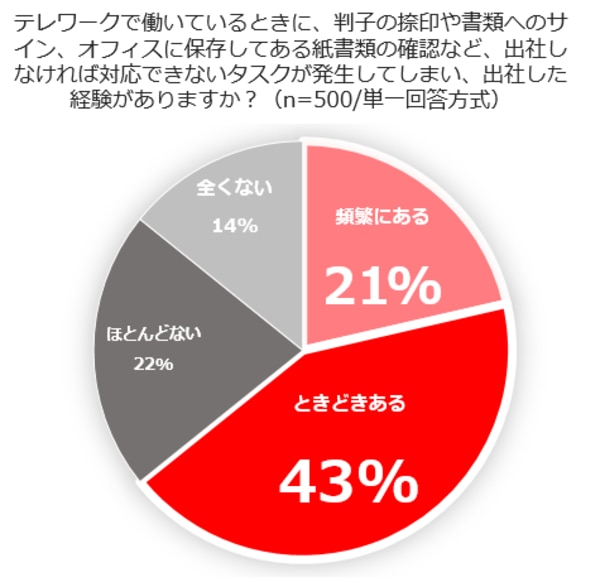

ハンコのための出社実態

また、アドビ システムの調べによると、ハンコや書類へのサイン、紙書類を確認するといった業務で出社したことがあるかという問いに対しては、64%以上の方がテレワーク下でもやむなく出社せざるを得なかったことがわかりました。

出典参考:アドビ「テレワーク勤務のメリットや課題に関する調査結果」

4割程度の企業では、出社の必要が「ほとんどない」もしくは「全くない」という結果だったので、すでに一部の部署などでは電子契約を導入し、テレワーク環境の整備を進めているのかもしれません。

■合わせて読みたいページ

ハンコのための出社で営業活動が滞る

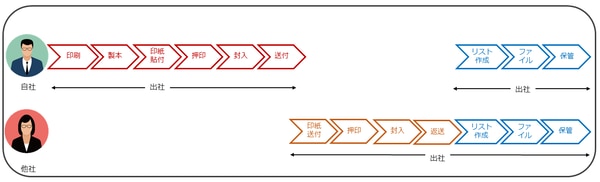

ハンコ業務は出社せざるを得ない状況を作りだすだけではなく、営業活動の停滞を招くこともあります。一般的に紙の契約書のやり取りの場合、自社、他社を含めて以下のフローが発生します。

業務が完了するまでに、おおよそ1~2週間を費やすのではないでしょうか。また、当然ながら、契約書の確認、押印、封入、送付、保管などといった業務の度に出社せざるを得ないでしょう。

営業担当者の中には、

- 早く契約を締結させて業務を進めたいのに・・・

- 郵送で届く書類や契約書確認のためにやむを得ず出社していて営業活動の時間が減る・・・

などといった不満を抱えている方もいるかもしれません。

売上を上げるために営業活動を行うはずが、契約書や発注書のやり取り、捺印業務のために営業活動そのものに割く時間が減っては元も子もありません。

「ハンコ」から「電子契約」へ

新型コロナの感染拡大を受け、ハンコ業務による弊害がクローズアップされ、世の中も大きく動き始めました。

2020年4月17日、GMOインターネットグループ(GMO)の熊谷代表は自身のTwitterで「お客様手続きの印鑑を完全に廃止・契約は電子契約のみへ」移行すると発表。顧客による各種サービス手続において印鑑を完全撤廃、取引先との契約を電子契約のみとする方針を打ち出しました。

また、2020年4月20日、政府もIT総合戦略本部と官民データ活用推進戦略会議の合同会議において、当時の安部首相から行政と民間の業務オンライン化を推進する「デジタル強靱化戦略」を早急に策定する指示が出され、行政手続きもデジタル化へ移行する大きな舵が切られました。

日本に長年慣習としてあった「ハンコ文化」をなくし、電子契約によるハンコのテレワーク対応へ流れが大きく変わりつつあります。

電子契約とは?

電子契約とは、従来の書面契約に代わり「電子的に作成した契約書類を、インターネットなどの通信回線を用いて契約の相手方へ開示し、契約内容への合意の意思表示として、契約当事者の電子署名を付与することにより契約の締結を行うもの」です。(引用:電子契約活用ガイドライン-JIMA)

これまでの書面契約とは異なり、電子契約ではWeb上で契約締結が完結し、契約業務の大幅な効率化を行うことができます。

電子契約の抑えておきたいポイント

電子契約は従来の書面契約とは異なり、契約業務を大幅に効率化できるという大きなメリットがあります。

それぞれ順を追って見ていきましょう!

契約締結までのリードタイムの短縮

前述したとおり、書面契約の場合、契約締結から締結後まで自社・他社含めて多くの業務を行わなければならず、1~2週間を要することもあります。決裁者・担当者が不在の場合には、さらに数週間かかることもあるかもしれません。

電子契約の場合、クラウド上で契約書データの確認・合意を行うので、印刷・製本・郵送といったプロセスそのものを省略できます。

利用するサービスによっては「承認作業が今どの段階なのか」「次は誰の作業なのか」というステータスを確認できるものもあります。ステータスの把握により、作業の漏れによる締結締結の遅れを防ぐこともできます。

煩雑な保管・管理を簡潔に

契約書は、法人税法によって原則「7年間」の保管が定められています。

一般的には、原本をファイリングしキャビネットなどに鍵をかけて保管している企業が多いでしょう。

契約締結後の「保管」作業について、

- ファイリングが面倒

- 保管するスペースの確保が大変

- 契約書をどこに格納しているかわからず管理が煩雑になっている

などどいった課題を抱えている企業も多いかもしれません。

一方電子契約では、契約書をクラウド上に保管できます。

サービスによっては「契約書名」「契約金額」「相手先名」など複数の項目で柔軟な検索ができるものや、保管している文書同士を「親文書」、「子文書」で紐づけることができるなど、管理面・検索面で優れているものもあります。

ハンコ業務をテレワークに!時間を効率的に活用

何よりも大きなメリットとなるのが、ハンコ業務を"テレワーク下で行える"ということです。

「押印のために出社しないといけない」、「契約書を先方に返送するために出社」というような、これまで会社に出社しないとできなかった”業務”を解消することができます。

電子契約によって「時間」と「場所」に縛られることなく、在宅環境でも契約業務を行うことができます。

「時間」と「場所」に縛られない働き方で、これまで契約業務のために出社に充てていた時間を「営業活動」に充てることも可能となるでしょう。

また、従来の書面による契約でかかっていたリードタイムを短縮することで、営業活動をより早く効率的に進めることができ、売上を早期に拡大できるチャンスを得ることもできるかもしれません。

そして、2020年急速に感染拡大が起こった新型コロナの存在も無視できません。

現状よりもさらに感染が拡大した場合、完全に出社することができなくなるかもしれません。

契約業務のため無理に出社をしていると、従業員への感染のリスクは高まります。新型コロナの感染がさらに悪化した際、従業員の命を守ることは重要な経営課題です。

「感染拡大に合わせて今後準備して切り替えたい」「将来的に完全にテレワークにしたい」といった場合には、今のうちに導入の準備を進めておきましょう。

電子契約でテレワーク下でも業務改善を

今回は、テレワーク下でも業務効率を改善し営業活動を加速させる手段として、電子契約のメリットについてポイントを絞って解説してきました。

コネクシオでは、電子契約の支援ツールとして「電子印鑑GMOサイン」を取り扱っています。

もちろん「電子印鑑GMOサイン」は、先に述べた電子契約の機能を備えていますので、利用することで契約業務を大きく効率化することができます。

「電子印鑑GMOサイン」に関するお問い合わせはコネクシオまでお気軽にお問い合わせください。

その他にも営業支援ツールを取り揃えており、企業ごとに適したツールの選定を行っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

■合わせて読みたいページ